ゲームデザイナーと言えば、ビデオゲーム開発のなかでも花形の職業の1つだろう。「ドアがどのような役割を持ちどう機能するのか」など、ゲームの細かな部分までデザインし、ゲームの具体的な設計図を記す。自分の思い通りにゲームを描く設計者だ。だが、ゲームの根幹となる仕組みやスタイルを考えるだけに、特に近年激しい”ビデオゲームの変化”にもっとも影響を受けた職業でもあるのかもしれない。

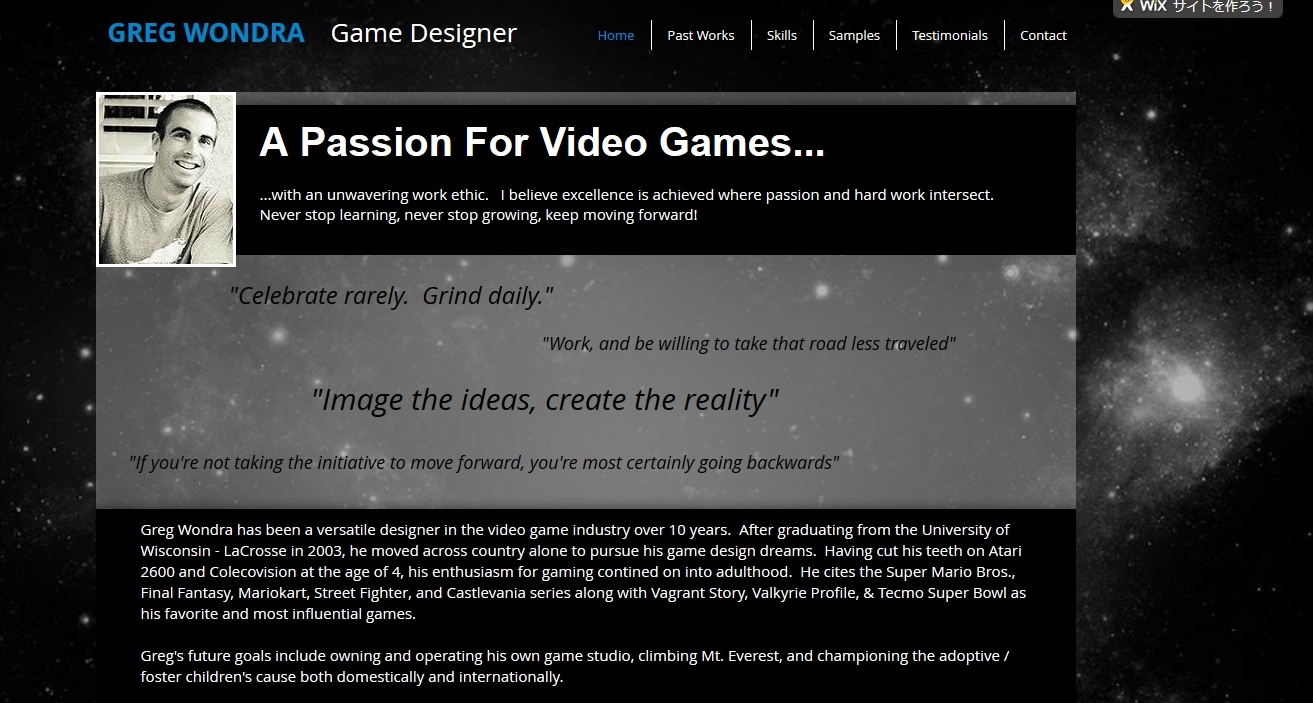

Greg Wondra氏は、11年以上の経験がある海外のゲームデザイナーである。彼にとってゲームデザイナーになることは、ハイスクールに通っていたころからの夢だった。その夢は2004年に実現した。キャリアをスタートさせ、ニコロデオンのゲーム開発部門やSpark Unlimitedなどに所属し、『Major League Baseball』シリーズや『Lost Planet 3』などのタイトルをデザインしてきた。

そのWondra氏が、「ゲームデザイナーの死」と記したコラムをGamasutraのブログに投稿し、デザイナーとしての自身のキャリアの終焉について記している。

私たちのようなゲームデザイナーは必要ない

「この業界は……もはや私たちのためのものではない」。Wondra氏の友人であるゲーム開発者は、とある深夜にWondra氏へのインスタントメッセージでこう呟いたという。彼はWondra氏とともに、11年以上もゲーム業界で働いてきた人物だ。メッセージが送られた当時、友人は1年間にわたり仕事を探し続けていた。

数か月後、Wondra氏は当時参加していたプロジェクトをキャンセルされ、開発スタジオから解雇された。そしてこの友人と同様に、新たなゲームデザイナーの職を探し始めることとなった。所属するスタジオから解雇されて新しい仕事を探すことなど、業界では珍しくない風景だが、「今回はどうも様子が違った」とWondra氏は語る。3年前には求人サイトに50件以上掲載されていた”ゲームデザイナー”の求職が、当時は11件しか見当たらなかったのだという。それから7か月が過ぎ、Wondra氏は「私にとって、ゲームは終わってしまった」と結論付けた。

Wondra氏のゲームはどう終わったのだろうか。2004年にキャリアをスタートさせた頃、ゲームデザイナーとは単純に”楽しいコンセプト”を思いつく仕事だったと、Wondra氏は説明する。既存の発想にとらわれず、みんなが楽しめるようなアイディアを考える。だが月日が流れ、Wondra氏は”楽しい”というワードを聞くことがなくなった。Wondra氏が”楽しい”の変わりに聞くようになったのは、”顧客維持”や”マネタイゼーション”といった言葉だ。

Wondra氏は、ゲームはコンソールで40時間以上もプレイするような時代から、ポケットに入るデバイスで5分ほどプレイするスタイルへ移行していると主張する。レベルデザイナーやシステムデザイナー、ライターといった既存の職業は、この5分ほどのゲームプレイには必要がないというのが、Wondra氏の考えだ。どうやってユーザーに有料アイテムを購入させるのかを考える”マネタイゼーションマネージャー”が、現代の”デザイナー”に相当すると、Wondra氏は続ける。

Wondra氏は、自分のようなゲームデザイナーが必要な場所は、もう少なくなっていることに気づいた。

ゲームデザイナーの罠

では、彼がソーシャルゲームやFree-to-Playのスマートフォンゲームから無慈悲に迫害されたのかといえば、そうではない。恐らくWondra氏は、この時代の波に乗り切れなかったゲームデザイナーの1人なのだろう。Wondra氏は、なぜ自分が夢の職業だったゲームデザイナーを辞めざるえなかったのか、説明を続ける。

2004年にキャリアをスタートさせたWondra氏も年を重ね、結婚し子供を持つようになり、すべての時間をゲームへとまわすことは不可能となった。そしてそのわずかな時間を、最新のゲームをプレイするよりも、仕事で役立ちそうな最新の技術を習得することに時間を費やしてしまった。これにより、たとえば『エンドレスランナー』系ゲームといった、最新のゲームについて学ぶ機会を失ってしまった、とWondra氏は説明する。Wondra氏は、コンソール時代のゲームデザインに染まりきった37歳近い開発者だ。採用されない理由として、「ベテランすぎる」という理由を突きつけられたこともあったという。

またWondra氏は、「ゲームデザイナーの罠(Game Designer Trap)」が存在するとも続ける。ゲームデザイナーは同じ役ばかりを与えられ、同じようなゲームばかりをデザインするが、実は同じゲームばかりをデザインすることは、新たな仕事を見つける上で不利になるという罠だ。1つのゲームデザインを完璧に設計できることは、必ずしも10個のゲームデザインを上手く設計できることには繋がらない。多様なゲームデザインを生み出せるゲームデザイナーの方が仕事は多い。

Wondra氏は、ゲームデザイナーとしての自分が死んだ理由の1つに、”家族”の存在も挙げている。Wondra氏は、とある電話インタビューで「結婚しているかどうか、子供が何人いるかどうか」と最後に質問された。この質問を受けてWondra氏の胸中には「家族」という重荷が思い起こされた。家族が居るなかで、自分を第一に考えられるだろうか。夜や週末に自分のための時間を取れるだろうか。週末に『Call of Duty』を3時間プレイするのではなく、子供たちの相手をしなければならないのだろうか。家族の存在により、ゲームデザイナーの仕事へ全てを捧げることは難しくなったと、暗に吐露している。

インディーデベロッパーとして生きる道、現役としてゲームデザイナーの職を探し続ける道、あるいはマネタイゼーションデザイナーのなかでもプレイヤーが楽しめるゲームデザインを追求する道もあったかもしれない。ともかくWondra氏は、自分がゲームデザイナーとして生きる道はもう無いと悟った。マネタイゼーションマネージャーとしての仕事を受け入れることもできなかった。上司から”顧客の金をいかに落とさせるか”について説明されたとき、Wondra氏は激しい拒否感を覚えたという。「ビデオゲームがビジネスであることは理解しているが、私がやりたかったのはプレイヤーが楽しめる体験を創りあげることだ……人々を笑顔にするために」、と。

勝者は”ルーキー”

ではこの時代の変化においてもっとも成功を収めた、最大の勝者は誰になるのだろう。Wondra氏はマネタイゼーションデザイナーではなく、勝者は「ゲームデザイナーの学位がある学校」ではないかと仮定している。正確には、この学校で最新のゲームデザインを学んでいる”ルーキー”たちと言えるだろう。Wondra氏は、名前も聞いたことがないような地元の大学で、ゲームデザイナーについて学んでいる学生に出会ったという。「より若くて純粋な働き者の予備軍が居るのに、誰がベテランの給料を支払いたがるんだ?」と自虐気味に伝えている。

Wondra氏は、この業界にいた日々を愛しており、様々な素晴らしい人たちと出会い友人もできたと語っている。だがそれでもゲーム業界に戻るつもりはないという。少なくとも今は、友人がかつて送ってきたあの言葉が、Wondra氏にとっても避けがたい真実なのだ、とWondra氏は語った。「この業界は……もはや私たちのものではない」。

著名なゲームデザイナーたちが、表舞台で賞賛される一方で、時代の波に飲まれ海の底へ沈んでゆく者たちも少なくない。