アクションゲームとは、敵や敵の放つ弾幕との距離感、あるいは壁や段差、落とし穴などの障害物に対して、プレイヤーが瞬時に適切なリアクションを取ることを快楽としている。つまりは空間のレベルデザインである。そして、その空間における時間の流れとはリアルタイムであることを前提としていた。

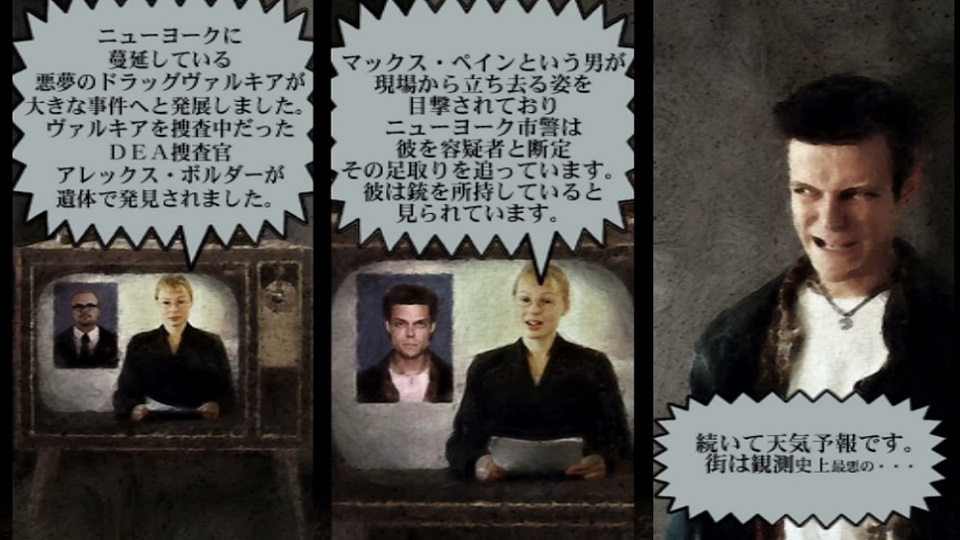

だが、フィンランドのスタジオRemedy Entertainmentの『マックス・ペイン』ではその時間の前提が違った。このゲームは、映画『マトリックス』のバレットタイムをいち早くビデオゲームに取り入れたことによって大きな評価を得た。バレットタイムとは被写体の時間の流れは遅い状態なのに、カメラの動きは高速移動していること指す手法である。これを3Dアクションゲームで応用するとプレイヤーが操作するキャラクター含めて時間の流れは遅くなるが、プレイヤーが操作するカメラ視点は従来の速度のままなのだ。これによってプレイヤーは敵との距離感を正確に把握する猶予が与えられ、戦闘を有利に立ち回れるわけだ。

バレットタイムは、スローモーやテキーラタイムなどと名前を変えて、その後多くのアクションゲームに取り入れられている。だが、なにより意義深いのは大勢のゲームクリエイターたちに、空間ではなく時間を変質させることによってもアクションのレベルデザインが可能である点を気付かせたことだ。アクションゲームの時間とは必ずしもリアルタイムなものではなく、プレイヤーが任意に変えてもいいものだという方法論を『マックス・ペイン』で示したのだ。

2001年の『マックス・ペイン』に続き、2002年の『ブリンクス・ザ・タイムスイーパー』、2004年の『プリンス・オブ・ペルシャ 時間の砂』、2007年の『Time Shift』、2010年の『シンギュラリティ』と、ここから時間をアクションを取り入れたゲームが次々と登場し、近年でも『Super Time Force Ultra』や『SUPERHOT』が登場している。アクションゲームに小さな変革を及ぼしたRemedyだが、そのRemedyが最新作『Quantum Break』で再び時間をモチーフに使ったアクションゲームを構築するという。

Remedyの美学

『Quantum Break』は時間を使ったアクションだけではなく、ストーリーすら時間を使ったモチーフを扱っている。今回のテーマは「タイムトラベル」だ。タイムトラベルものは過去の自分と会うことが可能であったり、同じ出来事が反復して描写されたりするので、SFでありながら自己像幻視やデジャヴのような幻想文学のような性格を持っている。

思い返せば『マックス・ペイン』では、幻想的な心象風景のステージが登場する。今でこそありふれているが、あの時代にはとても新しかったように思えた。Remedyの前作『アラン ウェイク』は、往年のSFテレビドラマ『トワイライト・ゾーン』や『アウターリミッツ』を思わせる「ナイトスプリングス」というテレビドラマが劇中劇として存在していて、主人公は作家の妄執が生んだ幻想世界に閉じ込められるストーリーだった。DLC『アラン ウェイク 小説家』はその幻想世界が極まったものとして出てくる。

幻想的世界の根拠が精神的なものであろうと、今回のようにSFをモチーフにした科学的なものだろうと、幻想的光景を描写することにおいてRemedyは一貫しているといえる。さらに『Quantum Break』は、ビデオゲームと実写ドラマとの融合も謳われており、その検証については後述するが、やはり過去作の『マックス・ペイン』『アラン ウェイク』『アラン ウェイク アメリカン ナイトメア』と実写とビデオゲームの融合が一定の度合いで測られ、後者になるほど顕著になってきたと指摘できる。

幻想的光景を描写し、そこに相反する実写を紛れ込ませること――これがRemedyの美学なのだ。

『Quantum Break』の幻視的光景

『Quantum Break』のオープニングは、親友ポールから誘いを受けた主人公ジャックが研究所に向かっているところから始まる。久々の再会を喜ぶジャックとポール。かくしてポールがジャックを誘った目的、それはポールが研究していたタイムマシンを一緒に起動することだった。2人は協力してタイムマシンを起動する。初めて実験としてポールが2分前の過去に飛ぼうとした瞬間、タイムマシンの中からから現れたのは2分後の未来から来たポールだった…。

未来から来たポールは言う「さあ、マシンに入るんだ。このサイクルのつじつまを合わせないとな」

このオープニングを飾るシーンは、同じ人間が複数存在することへの異質感を出すことにRemedyは成功している。それはまるでドッペルゲンガーと対峙したかのような幻視的な光景のようである。

ここからストーリーは急展開する。タイムマシンが計らずも暴走することによって、時間が崩壊していき、そのタイミングに居合わせたかのように謎の武装集団が乗り込んでくる。ここからの謎が謎を呼ぶ展開は実際にゲームをやって確かめてもらいたいが、このゲームのキーワードでもある「時間の崩壊」は、時間が静止したり、局所的に時間がループしていたりすることで表現される。それらは露光時間を長くして撮った写真のように光の残像を帯びた、美しくも奇妙な幻想的光景として描写されている。このようなビジュアルデザインを部分的に取り入れているゲームはこれまで存在しても、最初から最後まで貫徹させたゲームはおそらく初めてだろう。

洗練されていないTPS――だが可能性は感じさせる

主人公ジャックはタイムマシンの暴走によって、偶然にも時間を操る能力を手に入れる。この時間操作能力を使ってプレイヤーは戦闘を有利に進めたり、環境を変化させることによって進めない道を進めるようにしたりする。『Quantum Break』では時間操作能力は全部で6つあり、ストーリーの進行具合によって開放されていき、それぞれアップグレードも可能だ。ここで能力の紹介とそれぞれ戦略的メリット・デメリット、そして能力自体の短評を述べたいと思う。

・タイムヴィジョン: 視界全体を暗くするかわりに、敵の位置やアイテムの位置がわかる能力。要するに『アサシン クリード』の「鷹の目」である。

・タイムストップ: 一定範囲内の空間の時間を静止できる能力。敵を静止させた空間に銃弾をたくさん放てば、静止時間が解除されたときに一気に銃弾が着弾することによって大ダメージを与えることができる。ゲームの序盤で使うことができる攻守とも優れた能力であり、プレイヤーが最も頻繁に使う能力であろう。デメリットとして敵をちゃんと仕留めれたかどうかのタイムラグがあるため、しっかり見届ける必要がある。

・タイムドッジ: 短い近距離だけ高速移動できる能力。敵に向かって放つと体をぶつけて敵をよろめかすことができ、この間に大量の銃弾を撃ちこめる。だが、突進する前に敵に狙いを定める必要があり、敵陣の真っ只中に入るため、かなりの危険性を伴う。攻撃力が高いわけでもなく、使い勝手はかなり悪い。これが『ディスオナード』の「ブリンク」のように敵を瞬殺でき、空中でも使える近距離テレポート能力だったら、どんなによかっただろうか。ゲーム全体の印象すらも違ったはずだ。

・タイムシールド: 主人公を中心にした短い半径にシールドを張り敵の銃撃を防ぐ。シールド内では回復能力が高まり、時間の速度もゆっくりになる。そのためタイムドッジと組み合わせたり、敵の攻撃が激しくなる終盤には使う頻度も高まる守りに徹した能力だ。

・タイムブラスト: 狙いを定めたころにボムを放ち、近くの敵を一掃できる能力。もはや時間のコンセプトとはあまり関係がない能力である。ボムを放つには溜めの時間を要するため、敵がこちらに気付いていないときのファーストキルとして使うか、敵の猛攻が激しく遮蔽物に隠れて身動きが取れないという場面で使うことになる。

・タイムラッシュ: 一定時間、長距離を高速移動できる能力。環境全体の時間が遅くなることによって表現される。敵の攻撃を退避したり、敵の背後に回ったりと、攻守とも優れた非常に役に立つ能力である。ただし移動中は小回りが利くわけではないので、万能ではないのだが、それがいい具合にレースゲームのようなものに近く、さながらDCコミック『ザ・フラッシュ』のようだ。

『Quantum Break』はカバーアクション型TPSである。『Gears of War』や『アンチャーテッド』のようにボタンを押せばカバー姿勢をとるのではなく、『METAL GEAR SOLID V』や『ライズ・オブ・トゥームレイダー』のような遮蔽物に近づけば自然にカバー姿勢になる方式を採用している。しかし、遮蔽物に近づいてキャラクターがカバー姿勢に変わったとしても、遮蔽物との距離が適切ではなかったら敵の攻撃を受けてしまったり、廊下の角ではカバー姿勢をとらなかったりするなど、作り込みの甘さは気になるところだ。チェックポイントのタイミングがおかしいところが何箇所かあり、リスタートからのテンポを害している。このように根底となるカバーアクションが上手くいってないこともあり、TPSと時間操作能力がどうも有機的に噛み合っていない。全体的にアクションゲームとしては散漫な出来にはなったが、「タイムストップ」は楽しかったし、「タイムドッジ」「タイムラッシュ」は可能性を感じた。

例えば「タイムラッシュ」の長距離高速移動は『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』と違って、キャラクター自体の速度が速くなるわけではなく、環境の時間が遅くなることによって、相対的にキャラクターの高速移動を表現しているわけだが、これならば2Dプラットフォーマーでも導入は可能だろう。ソニックとはまた違った体験になるはずだ。

時間テーマが活かされていない謎解き

アクションのゲームメカニクス以上にほとんど機能していないのが時間能力を使ったパズルである。時間パズルのほとんどは頭を捻る余地がないような単純なもので、先に進めなくて迷ってしまうような場面は上に行くまでのルートがわからないといった、従来のゲームの範疇を超えないものであった。

たとえば重力を使ったパズルならば、『Half-Life2』のグラビティガン、『Portal』や、そのスタッフが関わっている『クウォンタム コナンドラム 超次元量子学の問題とその解法』などの傑作がある。重力パズルに比べて時間パズルをデザインすることは困難なのだろうか?確かに時間を使ったパズルゲーム『Prometheus』を私はそれほど面白いとは思えなかったのは事実だが、『ブリンクス・ザ・タイムスイーパー』や『シンギュラリティ』の時間パズルはアクションと過不足なく機能していたように思えるし、重力パズルの代表作として挙げたゲームも、時間性を伴うパズルは上手くいっていた。Remedyにとって模範とすべき先駆者があまりいない不利な状況ではあるが、時間をメインテーマに据えたからこそ、時間パズルにおいても後にフォロワーを作るほどの時間パズルを体験してみたかったとは思う。言うは易しだが、複数の時間能力の選択がプレイヤーの裁量に委ねられている時間パズルがあれば、デザインとしては優秀なのだろう。

本当にビデオゲームと実写ドラマの「融合」なのだろうか?

「自分の選択が実写ドラマと融合し変化する比類なき体験に、心奪われる」、これは『Quantum Break』の日本語版パッケージに記載されている文である。

実写とビデオゲームの融合といわれると何を思い出すだろうか。CD-ROMがゲームに取り入れられたころの『ナイトトラップ』などのインタラクティブ・ムービーを標榜していたゲームだろうか。最近ではこのジャンルは、『MISSING: An Interactive Thriller』や『Her Story』などリバイバルの兆しがあるように思える。あるいは『バイオハザード』や『アラン ウェイク アメリカン ナイトメア』のようにカットシーンのみ実写で展開されるという具合か。私は後者だと思っていたが、実際には違った。『Quantum Break』は普段はCGのカットシーンで展開され、章と章の切り替わる間に約20~30分の実写ドラマを鑑賞するという変則的なスタイルを採用している。これは比較的短いカットシーンをゲームのなかで見るのとは全く違う体験で、完全にドラマを鑑賞することに頭を切り替える必要がある。カットシーンではコントローラーはゲームのアクションに合わせて振動するが、実写ドラマシーンではまったく反応しない。私は実写ドラマを見ている30分間はコントローラーから完全に手を離していた。つまりビデオゲームと実写ドラマが融合されるどころか、まったく融合する気はなく、海外ドラマが丸ごとくっついている印象なのだ。

錯綜する物語の視点

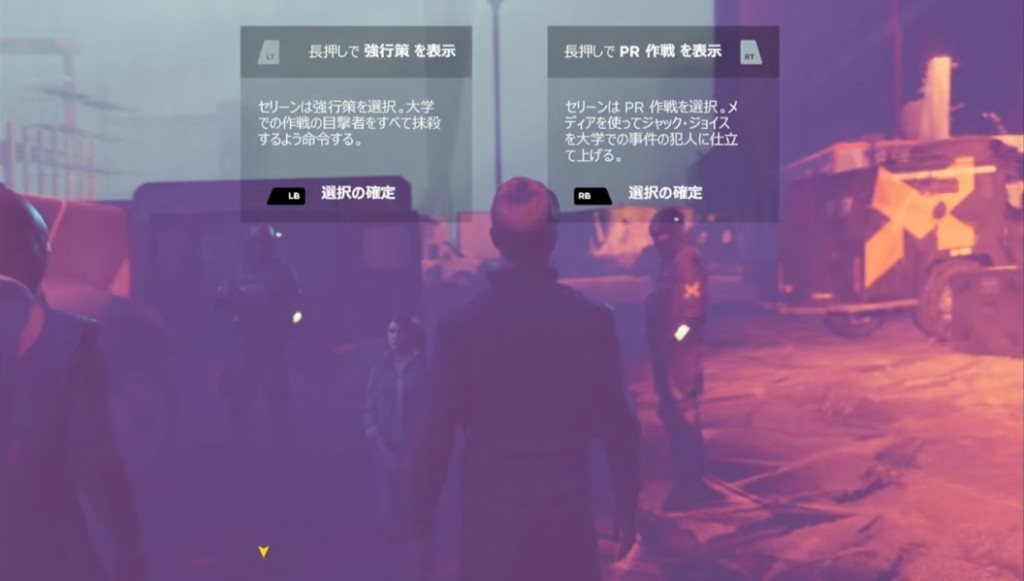

『Quantum Break』のストーリー全体の大枠は主人公が過去を回想している形式なのだが、実写ドラマのパートは、主人公と戦う敵側の群像劇の視点で語られる。大枠では回想形式だが、この実写パートは奇妙なことにその大枠から独立して存在しているわけである。このストーリーの視点の錯綜はまだある。実写パートに入る前に敵側のポールをプレイヤーが操作する短いパートがあり、そこでは2通りの選択肢があらわれ、ストーリー上の分岐をプレイヤーは決定することになる。主人公ジャックではなく敵であるポールを操作してプレイヤーに選択肢を選ばせるとは実に奇妙なストーリーテリングである。

整理してみよう。プレイヤーが操作する主人公ジャックからの視点のパート(回想形式)、プレイヤーが操作するポールからの視点の短いパート、プレイヤーが操作しない複数の視点が出てくる群像劇の実写パート、といった具合である。

いったいこの視点の錯綜をどう受け止めればいいのだろうか?

少し考えてみたが、これはゲーム内容そのものではなくXbox Oneというプラットフォームが大いに関係していると思える。実写パートはストリーミング配信であり、インターネットの環境がないと見ることができない。これをオフラインで見るためには、75ギガバイトもあるエピソードパックを事前にダウンロードしてインストールしなければならない。どちらにしろインターネット環境が必須なわけであるが、これはある意味、Xbox Oneが当初ネット認証方式を推し進めたり、コンソールでありながら、Steamのようなクラウド前提のようなプラットフォームを構想していたことと合致する。ストリーミング形式のゲームは遅延という問題がどうしても発生するが、『Quantum Break』の実写パートのように完全に動画であれば、その心配はない。Xbox Oneで先行して見ることができた実写ドラマ『Halo: Nightfall』はこれへの布石だったのであろう。

だが大きな欠点は依然として残る。インターネット環境がなければ『Quantum Break』の実写パートは見ることはできない。これはすなわち、『Quantum Break』の実写パートを一部のプレイヤーが見ることができなくても、『Quantum Break』のストーリー全体を理解できるように作らなければならないということだ。こうして実写パートは主人公の物語ではなく、その背景で動いていた裏側のストーリーとして仕立て上げられたわけである。実際、Remedyからも実写パートを見なくてもストーリーが理解できるようという、まるで実写パートを見ないことが想定されているかのような発言が飛び出している(Red Bull)。

こうして考えると、その主人公のパートと実写パートの間に挟まる形のプレイヤーが操作するポール視点の短いパートは、その裏側のストーリーへの橋渡しのような役目を果たしている。この短いパートでは2通りの選択をプレイヤーが考慮する材料として、フラッシュ・フォワードが挿入される。フラッシュ・フォワードとはフラッシュ・バックの逆パターンで、過去ではなく未来を見せる手法である。古くは映画 『殺しの分け前/ポイント・ブランク』で使われていたし、最近ではゲーム『アンティル・ドーン』のトーテム・システムが挙げられる。いわば種明かしであるが、未来に起こることを断片的に見せることによって、ストーリーを白紙の状態での体験から追認させる効果がある。実写パートを見れる人にとっては追認の効果があるのだが、このゲームの場合、フラッシュ・フォワードによって実写パートが見れない人にとってストーリーを補完する役目を果たしているのだ。

総評 さまざまな欠点はあるものの

『Quantum Break』日本語版のローカライズは字幕のみであるが、その字幕が聴覚障害者向けの字幕をそのまま翻訳した状態になっており、通常の字幕の2通りがあればよかったのだが、台詞以外の補足条項までも強制的に表示されているため、字幕が間延びした印象をうける。他にも元から字幕が表示されない箇所はそのままであり、特にゲーム進行によってアンロックされる大量の音声アーカイブスに字幕がなく英語音声のままなのは致命的だ。

これはRemedyのアプローチにも問題がある。『Quantum Break』では文書や音声のアーカイブスにおいて、ストーリーの核心部分が初出の形で言及されている。これを読み逃してしまうかどうかで、ストーリーの理解はプレイヤーによって全然違ってくる。この手法自体が好ましいとはいえないが、さらに拍車をかけてるのが音声アーカイブスの字幕の非表示というわけである。

さらに、ストーリーの一部を動画ストリーミング形式にした場合、ストーリーの作り方が限定されてくる欠点が浮き彫りになった。動画ストリーミングにしてもサーバーの問題でバッファの問題がやはり起こってくる。とはいえ、これはブルーレイディスクの容量に収まりきらない壮大な試みだったと捉えるべきだろう。ブルーレイを複数枚組にすればよかったというのは野暮である。ローカルとストリーミングを組み合わせる方法論を提示したことにこそ意義があると捉えるべきだ。そういう意味では、このゲームは実践をかねた壮大な実験作だったというべきだろう。あらゆることに挑戦的なゲームだったのは間違いない。ローカルとストリーミング、この方法論は今後さらにビデオゲームにおいて応用されいくかもしれない。そのときこそ、このゲームは正確な評価を得るだろう。アクションにパズル、さまざまな欠点は目に付くが、実際のところ私は『Halo 5: Guardians』や『ライズ・オブ・トゥームレイダー』より『Quantum Break』のほうが楽しめた。それにRemedyが昔からやってきた実写を取り入れる美学、時間操作アクション、Xbox Oneのストリーミング形式のクラウドゲームの構想が合致したのだ。もしかしたら、これは今後のゲームの分水嶺になるかもしれない。そう考えるのは大げさだろうか?もちろん、未来を見てきたわけではないから断言はできないのだが……。